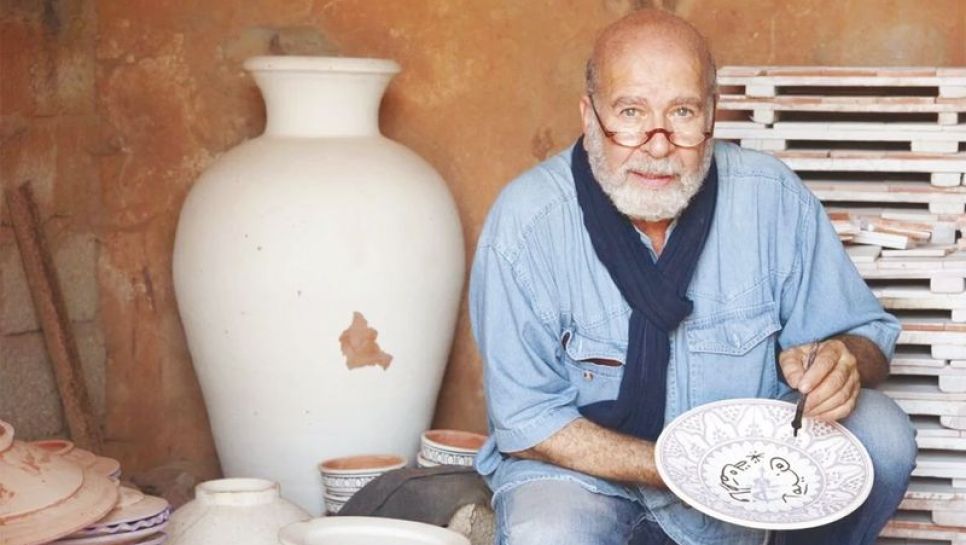

Rachid Koraichi est un artiste plasticien algérien de renommée internationale. Ses œuvres sont exposées, et son talent est reconnu partout dans le monde, mais pas chez lui. Il vit depuis une cinquantaine d’années entre Tunis et Paris. Dans cet entretien il revient sur ses dernières activités et sur les raisons de son absence en Algérie.

Entretien réalisé par : Salim KOUDIL

Liberté : Ce mois de février a commencé pour vous par une exposition à New York et s’est terminé par la soirée qui vous a été consacrée, le 25 février, à Paris. Les blocages dus à la pandémie font désormais parti du passé...

Rachid Koraichi : Effectivement. C’était carrément super à New York. Il n’y a plus de confinement et il y a beaucoup moins de problèmes causés par la Covid-19. Je devais avoir une rétrospective au Metropolitan Museum qui, malheureusement, a été très affecté par la pandémie. Donc c’est reporté à une date ultérieure. Sinon, il y a eu mon exposition à la galerie Aicon. Le projet était merveilleux, le public formidable.

plus de confinement et il y a beaucoup moins de problèmes causés par la Covid-19. Je devais avoir une rétrospective au Metropolitan Museum qui, malheureusement, a été très affecté par la pandémie. Donc c’est reporté à une date ultérieure. Sinon, il y a eu mon exposition à la galerie Aicon. Le projet était merveilleux, le public formidable.

Comment s’est passée pour vous la soirée de vendredi dernier au Centre culturel algérien ?

Pour la soirée de vendredi, elle a été formidable également, avec la présence d’amis très chers, avec le merveilleux Ahmed Djebbar et Mounir Bouchnaki, extraordinaire homme de culture et responsable de la sauvegarde des monuments historiques dans le monde. Il y avait également Ferrante Ferranti, un ami, excellent grand photographe européen, né à Annaba, en Algérie, et qui me suit depuis plusieurs années, ainsi que Laurent Boulard, le réalisateur, et bien sûr le producteur Djeloul Beghoura, avec le réalisateur Boualem Gueritli. C’était vraiment une soirée fraternelle, humaine et humaniste.

Toutefois, vous n’avez pas exposé sur place…

Je ne le pouvais pas, pour la simple raison que la salle n’était pas assez grande. Mes travaux, aux prix où ils sont par rapport aux garanties d’assurance avec les galeries, c’était impossible de financer même l’assurance. C’était donc une soirée pour le partage avec mes amis proches, des gens que j’aime et que je respecte beaucoup, et qui ont parlé de notre rencontre et du cheminement ensemble. On tire la corde tous ensemble pour aller vers le meilleur, le bonheur, et vers la lumière.

Quand seriez-vous de retour en Algérie pour y exposer vos œuvres ?

Malheureusement, ce n’est pas demain la veille. À chaque fois que j’ai exposé à Alger il y a eu des problèmes énormes. La dernière en date, c’était en 2008, à la Citadelle, il y a eu “Les chemins des roses” autour de Rûmi. C’était une magnifique exposition, mais à l’aéroport, des œuvres à moi ont été volées. Il y a eu une très profonde enquête du ministère de l’Intérieur pour que, comme par hasard, à la fin de l’exposition les œuvres volées reviennent, posées sur le site. Je ne vais pas m’étaler sur les détails, mais en tout cas ça ne donne envie à personne de revenir, de ramener des œuvres, de les assurer à la valeur réelle d’œuvres d’art et de se voir piller finalement à l’aéroport. Il y a des personnes qui peuvent en témoigner, dont Zohra Drif, Khalida Toumi, Mustapha Ourif, qui était directeur de l’AARC à l’époque, Halim Faïdi qui avait fait la scénographie, ou encore les ouvriers qui ont ouvert les caisses pour constater le vol. Donc, ça ne donne pas trop envie de venir faire quelque chose dans un pays où des fonctionnaires de l’État qui, au lieu de les protéger, pillent des œuvres d’art.

En plus des expositions de vos œuvres à travers le monde, vous êtes également connu pour vos jardins mémoriels. Le dernier en date a été inauguré en juin dernier, en Tunisie, par la directrice générale de l’Unesco. Ce que vous avez nommé comme “Le jardin d’Afrique” est un site funéraire dédié à des migrants dont les corps ont échoué sur les côtes tunisiennes. Comment avez-vous conçu ce projet ?

Rachid Koraichi avec la DG de l'Unesco, Andrey Azoulay (juin 2021)

Quand j’ai appris qu’il y avait des centaines de corps humains qui ont échoué sur la côte, près de Zarzis (ville littorale du sud-est de la Tunisie, ndlr), qui, depuis 2003, étaient entassés dans une décharge publique, j’étais très choqué. Je suis venu voir sur place, avec ma fille, en décembre 2018, et ce qu’on a découvert était consternant.

sur la côte, près de Zarzis (ville littorale du sud-est de la Tunisie, ndlr), qui, depuis 2003, étaient entassés dans une décharge publique, j’étais très choqué. Je suis venu voir sur place, avec ma fille, en décembre 2018, et ce qu’on a découvert était consternant.

Il y avait des montagnes de cadavres le long de la plage. Les dépouilles y sont transportées par les courants marins et elles étaient ensuite ramassées par des camions poubelles et déposées dans des décharges infestées de chiens et de rats. Un manque d’intérêt porté au décès des migrants que je ne pouvais pas accepter. J’ai donc acheté un terrain et réalisé le jardin. Je ne suis pas fossoyeur, mais je suis un enfant de zaouïa, pour qui l’enterrement des morts est très important. Il est question de fraternité, d’amitié, d’amour, de respect et de bien plus que ça.

sont transportées par les courants marins et elles étaient ensuite ramassées par des camions poubelles et déposées dans des décharges infestées de chiens et de rats. Un manque d’intérêt porté au décès des migrants que je ne pouvais pas accepter. J’ai donc acheté un terrain et réalisé le jardin. Je ne suis pas fossoyeur, mais je suis un enfant de zaouïa, pour qui l’enterrement des morts est très important. Il est question de fraternité, d’amitié, d’amour, de respect et de bien plus que ça.

Peut-on considérer que “Le jardin d’Afrique” est une réalisation unique au monde ?

Exactement. D’ailleurs, le pape avait dit récemment, lors d’une visite à un camp de migrants à l’île de Lesbos, en Grèce, qu’il n’y avait nulle part ce genre de lieu, ce qui est faux. Je lui ai même écrit pour lui préciser que ça existait déjà et que c’est un Algérien qui l’a réalisé.

Et c’est dans le même esprit que vous aviez réalisé, en 2005, un autre jardin, au château d’Amboise, en hommage à l’émir Abdelkader et à ses compagnons qui y étaient emprisonnés entre 1848 et 1852…

Rien n’a été fait pour les 25 tombes de la suite de l’Émir et je ne pouvais pas les laisser comme ça. Ça nous appartient à tous en tant qu’Algériens, et j’ai créé ce lieu de méditation et de mémoire par respect aux défunts, pour l’humanité et pour l’histoire.

D’ailleurs, quelle est votre réaction après l’acte de vandalisme de la stèle représentant l’Émir, à Amboise, le 5 février dernier ?

Je l’ai rêvé et finalement ça s’est réalisé (sourire). Ce qui a été présenté comme une œuvre est une “chose” réalisée par un tôlier. D’ailleurs le journal Le Monde l’avait bien présentée en tant que “chose”. Je ne m’étalerai pas sur les péripéties de sa réalisation, mais l’Émir mérite bien mieux.

Votre relation avec l’émir Abdelkader n’est sûrement pas due uniquement au fait qu’il soit algérien. Il y a également l’aspect mystique, qu’on retrouve dans plusieurs de vos œuvres. D’ailleurs vous avez réalisé une exposition sur son maître spirituel, le soufi Ibn Arabi…

Le lien entre les deux est double. Il y a le fait que l’Émir, en découvrant les œuvres d’Ibn Arabi, s’était installé à Damas et avait acheté la maison du maître soufi et de son frère. Il y a également le fait que les deux appartenaient à la même confrérie, celle d’Abdelkader Djilani. J’ai consacré à Ibn Arabi une installation itinérante Lettres d’Argile pour commémorer son œuvre, selon un itinéraire partant de Damas, lieu où il repose, pour reprendre en sens inverse le chemin de sa vie jusqu’à son lieu de naissance, à Murcie, en Espagne.

Vous donnez l’impression finalement d'accorder du crédit à la citation attribuée à André Malraux, “Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas”…

Vous citez Malraux, alors qu’on a bien d’autres références. Nous avons les nôtres et elles sont très nombreuses à travers notre histoire. Ça me rappelle les tatouages qu’on voit partout maintenant alors que chez nous c’était omniprésent, tribal. Les aouchem sont un trait particulier chez nous et elles remontent à très loin.

En évoquant Aouchem, on pense au groupe artistique algérien du même nom créé à la fin des années 1960 par une dizaine d’artistes, peintres, poètes et sculpteurs algériens. L’occasion de confirmer, ou d’infirmer, l’information selon laquelle vous seriez membre d’un autre mouvement, international et plutôt lié à la calligraphie, en l’occurrence Hurufiyya. Alors, êtes-vous un représentant de ce courant artistique ?

C’est une bonne question. Moi, je ne me situe nulle part. Certes, j’écris en lettres arabes, mais est-ce que c’est la Hurufiyya ? Je n’en sais strictement rien. Je ne suis pas calligraphe, je ne l’ai jamais été et je ne voudrais pas l’être. Pas parce que je n’aime pas, mais parce que ce n’est pas mon travail.

Il est vrai qu’il y a pas mal de gens qui me glissent dans cette “histoire”, mais de mon côté je ne me pose pas la question d’appartenance à tel cercle ou telle tribune. Je fais le travail comme je peux. Je fais de la sculpture, de la tapisserie, de la gravure, de la peinture, du dessin. Aussi, je travaille sur les albâtres, sur le bronze ou encore sur l’acier. Par contre, Hurufiyya est lié aux artistes qui ne travaillent que sur le papier. Ce n’est pas du tout mon monde. On peut me poser où on veut. En résumé, je ne peux pas dire que je suis dedans ni que je suis contre le fait d’y être. Je suis là où je suis, ce qui veut dire moi-même, je n’en sais rien (rires). Un jour, après la fin de ma vie, il y aura des gens qui vont écrire ce qu’ils voudront écrire. Ils me mettront dans une case ou dans une autre.

Entretien réalisé par : Salim KOUDIL